«Доносится эхо из звонкого детства!»

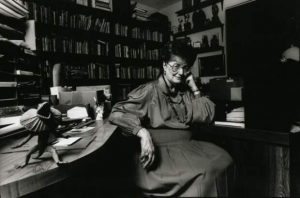

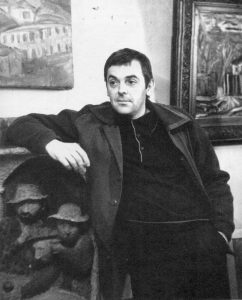

17 февраля 1906 года родилась Агния Львовна Барто

русская поэтесса, общественный деятель.

Ее стихи знает каждый…

Их не возможно не знать, так как каждый был ребенком.

И каждое стихотворение этой удивительной женщины делало нас чище и добрее…

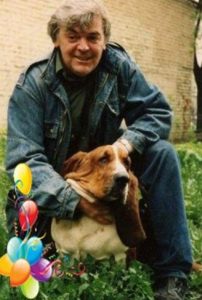

Мы с самого раннего детства знаем её стихи, ещё не умея читать, мы запоминаем её звонкие строки про Таню и мячик, вздыхающего бычка, мишку с оторванной лапкой или зайку на скамейке. Целые поколения выросли, читая на детских утренниках стихи Агнии Барто. Агния Львовна родилась в далеком 1906 году и прожила долгую жизнь, самым главным в которой было служение детям. Ее не зря называли «переводчицей с детского» — ведь она, как никто другой, знала и чувствовала то, что происходит в ребячьей душе.

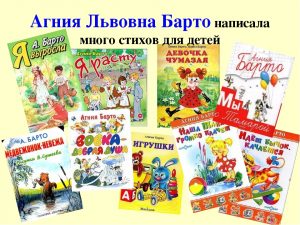

Многие маленькие дети и сейчас знакомство с поэзией начинают со стихов «Игрушки», «Кораблик», «Вовка – добрая душа», «Помощница», «Медвежонок-невежа». Большинство стихов Барто написано для дошкольников или младших школьников. Стиль очень лёгкий, стихи нетрудно читать и запоминать детям. Автор как бы разговаривает с ребёнком простым бытовым языком, без лирических отступлений и описаний, но в рифму. И разговор ведет с маленькими читателями, как будто автор их ровесница. В стихах словно бы рассказывается недавно случившаяся история.

У Барто было абсолютно «лёгкое» перо. Именно эта лёгкость «в архитектуре» написанных ею детских стихов способствовала их пониманию, ясному содержанию и лёгкому запоминанию. Малыши дошкольного возраста играючи запоминают простые по рифме стихи. Характерно, что в стихах многие персонажи имеют имена: «Мы с Тамарой», «Кто не знает Любочку», «Наша Таня горько плачет», «Лёшенька, Лёшенька, сделай одолжение» — речь будто бы идет о хорошо знакомых Лёшеньках и Танях, у которых вот такие недостатки, а вовсе не о детях-читателях. Но дети понимают, как им самим поступать правильно.

Талантливому перу Барто принадлежит множество ярких афоризмов. Поэтесса всю свою жизнь посвятила детям, их воспитанию и проблемам. «Она всегда идет навстречу одному поколению, провожая другое»,- писал о ней Р.Гамзатов. Имя Агнии Барто будет живо ещё долгие-долгие годы, так как любовь к её стихам передаётся «по наследству», от родителей – к их детям. И так – из поколения в поколение. Её трогательным стихам: про мишку, про девочку Таню, про Вовку, про бычка – не страшны никакие современные технологии, искусственный разум и тотальная оцифрованность.