Добрый день, дорогие друзья!

Бекишевская библиотека — филиал №16 о начале конкурса видеороликов «Песни Победы» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мы будем очень рады , если Вы примете участие в конкурсе по созданию презентаций военной и солдатской песни. Две даты – 22 июня и 9 мая, отмечены в календаре разными цветами: черным, с ощетинившимися штыками и падающими бомбами, – день начала войны, и красным, с переливами радуг салютов – День Победы.

Наш конкурс называется «Песни Победы». Неподвластные стремительному бегу времени песни Великой Отечественной войны и сегодня продолжают тревожить и волновать сердца людей.

Сегодня тех далеких лет услышим мы мотив,

И сердце, дрогнув, болью отзовется.

И явственно почувствуем, что вдруг

Чужою памятью к нам та война ворвется

Песни военных лет…

Сколько их, прекрасных и незабываемых. И есть в них все: горечь отступлений в первые месяцы войны и радость возвращения к своим, картины жизни солдат, рассказы о боевых подвигах моряков и пехотинцев, летчиков и танкистов. И если бы сейчас послушать все лучшее, что создали поэты и композиторы в те годы, это была бы музыкальная антология истории Великой Отечественной войны. От песен сердцу было тесно:

Она вела на смертный бой.

Чтобы громить врага под эту песню,

Защищая Родину собой.

Мне бы хотелось Вам предложить для обсуждения несколько песен , тем самым завлекая Вас в этот интересный и увлекательный процесс.

Хотелось бы начать с песни «Священная война», которую по праву называют «главной песней» Великой Отечественной войны. Она была написана в первые дни войны поэтом В. Лебедевым-Кумачом и композитором А. Александровым. «Священная война» – это «песня-воин, песня-полководец, песня – пророк». 27 июня 1941 года, уже через 5 дней после начала войны, она прозвучала на Белорусском вокзале, с которого уходили на фронт эшелоны. Песни старшего поколения, военные песни не награждались орденами, о них не сообщалось в сводках Совинформбюро, но, сколько они делали для победы нашего народа…

В военные годы миллионы солдат оказывались оторванными от родного дома, от семьи. В разлуке обострялось чувство любви к своим родным и близким. Родной дом, мать, любимая девушка, жена – все это свято для солдата. Это стало частицей родины, которую он защищал. Об этой Родине шептали ему слова военных песен. Одна из них – песня «Огонек». Днем ее рождения можно назвать 19 апреля 1943 года – газета «Правда» напечатала стихотворение Михаила Исаковского «Огонек» с подзаголовком «песня». В этот же день к «Огоньку» стали сочинять и подбирать музыку. В 1947 году вышла в свет пластинка, на этикетке которого было указано, что слова песни Михаила Исаковского, а музыка – народная.

Необычна история военной песни «Синий платочек». В 1940 году польский композитор Ежи Петербургский создал мелодию. А 9 апреля 1942 года лейтенант Михаил Максимов написал к ней слова. Казалось, что среди грохота сражений, небывалых еще в истории войн, могут звучать лишь боевые песни и марши. Но тихая лирическая песня «Синий платочек» очень полюбилась бойцами и часто звучала в перерывах между боями. Песни – как люди: у каждой своя судьба, своя биография. Одни умирают, едва появившись на свет, никого не растревожив. Другие вспыхнут ярко, но очень скоро угаснут. И лишь немногие долго живут и не старятся. Тем и дороги нам эти немногие, такие разные и непохожие, близкие и далекие песни войны.

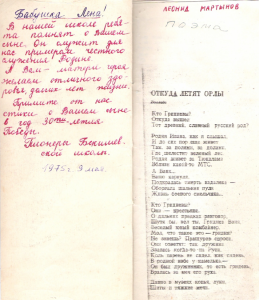

Одной из самых популярных и любимых песен Великой отечественной была «Катюша», написанная поэтом Исаковским и композитором Блантером. Ее героиня – девушка с красивым русским именем Катюша, которая с нетерпением ждет своего любимого с фронта. Солдатам песня понравилась, в разных родах войск в не добавляли свои слова. Катюша была медсестрой, снайпером, зенитчицей, разведчицей, партизанкой. Имя «Катюша» дали самому грозному оружию Великой Отечественной войны – ракетной установке.

Разные песни Великой Отечественной войны. Каждая говорит о своём, но в них живёт общий дух фронтовой дружбы, незабываемого войскового товарищества. Какая жизненная правда и искренность чувств! Сложенные порой в обстановке боевых действий, они напрямую откликались на конкретные события. С ними воины шли в бой, сражались и побеждали.

Свои работы присылайте на электронный адрес: kl_el00@mail.ru с пометкой «конкурс Песни Победы!». В письме необходимо указать:

• Ф.И.О. автора работы , возраст, место проживания

• Название работы

• Ф.И.О. законного представителя ребенка, контактный телефон с пометкой «конкурс Песни Победы!» с информацией об участнике и законном представителе.

Работы принимаются до 6 мая 2025 года в электронном виде.