«О земле родной…»

В преддверии праздника посвящённого дню города Тюкалинска, хотелось бы порассуждать что для каждого из нас значит понятие «родная земля, родной край»?

Каждый человек рождается не случайно на своей особой земле. Мы не выбираем и не можем выбрать, как бы этого не желали. Ведь родителей или фамилию мы тоже не выбираем. И наш священный долг – беречь полученные в наследство от родителей и судьбы сокровища.

Родная земля – это то, к чему человек возвращается всю свою жизнь. К сожалению, в современном мире многие люди мечтают о том, чтобы переехать за границу в поисках лучшей жизни. Ежегодно тысячи русских уезжают в чужие страны на работу. Но их сердце всегда остается на родной земле, ведь невозможно забыть место, где были сделаны первые шаги, где были первые друзья, первая любовь, первые победы и поражения. По моему мнению, каждый человек, который вынужден был покинуть родную землю, все равно скучает по ней и мечтает о возвращении домой.

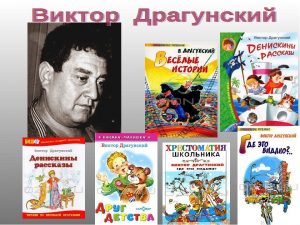

Родная земля – это место, где наши корни, где берет начало наша жизнь. В далеком прошлом предки наших родителей проливали кровь за право жить на этой земле, за право быть свободными в свободной стране. Мне кажется, это очень обязывает к тому, чтобы быть мудрыми, ответственными и честными перед собой и другими людьми. О родной земле писали сотни поэтов и писателей, они воспевали родной край в своих лучших произведениях.

Что касается меня, я люблю свою Родину. Для меня родная земля – это не просто мой дом. Это часть моей жизни, с которой я никогда не смогу попрощаться. Я хочу жить на ее территории, стараться быть хорошим человеком. Нужно делать всё что бы наша родная земля процветала и привлекала не только собственных жителей, но и жителей других стран. Надо также изучать свой родной язык, культуру и историю, ведь это воспитывает у каждого русское ощущение гордости за свой дом, страну.

Как бы трудно не было в определенный период времени в России, я буду помнить, что бывали гораздо более сложные времена. Наша страна пережила много темных периодов, среди которых и голод, и война, и репрессии. Сегодняшние неурядицы на фоне таких бед – это совсем ничто! Надо всегда верить в лучшее будущее, а самое главное – любить свою землю. Ведь любовь порождает невероятную привязанность и заботу. Любовь – это то, что движет мир. Без нее не может существовать ничто живое. Много людей не любят свою землю. Они рассказывают о своей ненависти к ней, о своем пренебрежительном отношение, о своем равнодушие. От таких людей становится горько на душе. Надо стараться нести свет и добро людям, возрождать в них чувство любви. И тогда родная земля будет благодарной! Она отблагодарит теплым солнцем и плодородной почвой, вкусными плодами и богатой пшеницей. Нет в мире такой красивой земли, как русская! Она чрезвычайно богата, невероятная и сильная и я верю, что усилиями всех молодых русских, которые живут на ней сегодня и работают на ее благо, в будущем она станет еще могущественнее, красивее, сильнее!