«Акция!!!»

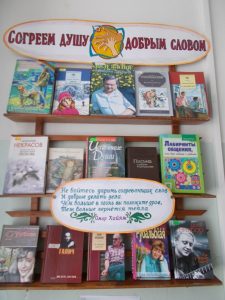

Читать детям вслух – это, пожалуй, единственная вещь, которая, безусловно, помогает приобщить детей к книжной культуре. Ни при каких условиях невозможно гарантировать, что дети станут самостоятельными читателями. Но то, что мы им прочитали, останется с ними, превратится в их культурный багаж.

Преследуя эту цель наша библиотека подключились к проведению ежегодной областной акции «Читаем детям вслух», организатором которой выступает Областная библиотека для детей и юношества. 1 апреля в стенах библиотеки прошла акция «Читаем детям вслух». Темой акции в этом году стала «Семья на книжных страницах», ребятам много чего хотелось прочесть в этот день, но из рекомендуемой литературы были выбраны произведения С.П. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах», А.Т. Аверченко «Смышленые дети», Б.Житкова «Рассказы». Все присутствующие приняли активное участие в чтении книг, получили от участия в акции большое удовольствие.