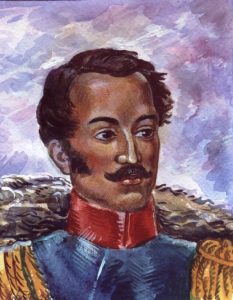

Павел Александрович Катенин —

русский поэт, драматург, литературный критик,

переводчик и театральный деятель.

Родился поэт 22 декабря 1792 года. Место рождения , деревня Шаёво, Кологривский уезд, Костромская губерния, Российская империя.

Получил домашнее образование. В 1806 году зачислен на службу в департамент народного просвещения юнкером, а через два года произведён в чин титулярного советника. В 1808—1809 годах посещал салон А. Н. Оленина; познакомился с К. Н. Батюшковым, Н. И. Гнедичем, А. А. Шаховским. Участвовал в любительских спектаклях.

С 1810 года перешёл на службу в лейб-гвардии Преображенский полк портупей-прапорщиком. Участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов. В 1818 году ему присвоено звание полковника. С конца 1816 года — член декабристского Союза спасения; один из руководителей тайной декабристской организации Военное общество.

В 1820 году по политическим мотивам отстранён от службы, уволен в отставку «по семейным обстоятельствам» в чине полковника. В 1822 году за публичный скандал во время театрального спектакля по распоряжению императора был выслан из Санкт-Петербурга. Три года провёл в костромской усадьбе Шаево.

В 1833 году зачислен в армию и до 1838 года служил на Кавказе. Наиболее замечательна из его кавказских произведений русская быль «Инвалид Горев» (1836). Уволился в отставку в чине генерал-майора и остаток жизни провёл в своей костромской деревне.

Похоронен в селе Бореево Чухломского уезда Костромской губернии. В 1955 году прах перенесён в Чухлому.

Творчество:

Печататься начал перед Отечественной войной 1812 года («Цветник», 1810). Переводил стихотворные произведения Биона, Гесснера, Вергилия, Гёте, Ф. Шиллера, Ариосто, «Романсы о Сиде» Гердера, отдельные песни из «Ада» Данте и Оссиана. В переработке Катенина ставилась трагедия Тома́ Корнеля «Ариадна» (1811). Возглавил одно из течений декабристского романтизма. В 1815 году опубликовал баллады «Наташа», «Убийца», «Леший», в 1816 году — «Ольгу» (вольный перевод баллады Г. А. Бюргера «Ленора»), резко отличающуюся по своим художественным принципам от поэзии карамзинистов и В. А. Жуковского и вызвавшие полемику.

Ориентация на изображение русского быта, на широкое использование просторечных форм языка сближала Катенина с А. С. Шишковым, но вместе с тем была связана с декабристской идеей борьбы за народность литературы. Входил в число ближайших литературных союзников А. С. Грибоедова наряду с В. К. Кюхельбекером; комедия «Студент» (1817) считается плодом совместного творчества Грибоедова и Катенина, хотя, по свидетельствам некоторых современников, участие последнего было невелико — возможно, его роль в создании пьесы ограничивалась редактурой.

В 1810—1820-е годы много писал для театра, в частности в это время из-под его пера вышли переработки произведений Ж. Расина, П. Корнеля, других французских драматургов. Единственная оригинальная трагедия Катенина «Андромаха» была поставлена в 1827 году. Выступал также как театральный педагог (среди его учеников — В. А. Каратыгин). Постоянный автор «Литературной газеты». Его воспоминания о Пушкине опубликованы только в 1934 году.